過去の出題傾向

押さえておきたいPoint!!

- 脊髄の上端と下端の位置

- 神経膨大部

- 脊髄の横断面の解剖

- ベル・マジャンディーの法則(運動神経と感覚神経の入出力)

- 椎間孔を出る脊髄神経(前根と後根、前枝と後枝の位置関係)

- 脊髄の機能(伝導路・反射・自律神経)

脊椎の構造

脊椎(脊柱)は椎骨が連なって形成されており、体幹の軸として頭部と体幹を支えています。

脊椎はS字の生理的湾曲があり、加わる力を分散する構造になっているため、体重を支えるのに有利な構造になっています。

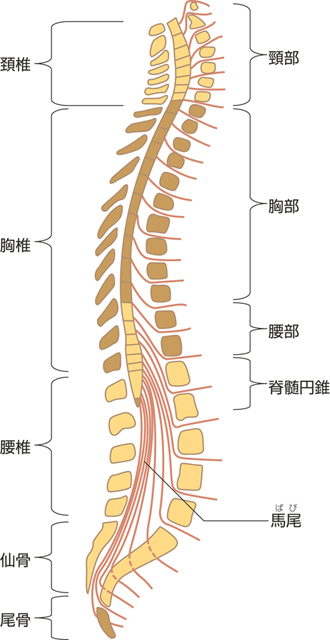

この椎骨は、頭側から7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、5個の仙椎(仙骨1個)、3〜6個の尾椎(尾骨1個)からなっています。

椎骨の形はほとんどで同じ形をしていますが、第一頸椎と第二頸椎は特別の形をしています。

出典:脊椎のしくみとはたらき|関節とは | 人工関節と関節痛の情報サイト 【関節が痛い.com】

脊椎(脊柱)の数

頸椎:7個

胸椎:12個

腰椎:5個

仙椎:5個 (仙骨1個)

尾椎:3〜6個 (尾骨1個)

脊髄

脊髄は柔らかいゼラチン状の白い器官で神経繊維が縦に連なっており、さまざまな伝導路を形成しています。

「さけるチーズ」を指で縦方向に裂いてみるとイメージしやすいです。

あの一本一本が神経繊維であり、運動神経や感覚神経の伝導路になっています。

脊髄は脊椎の椎孔という穴の連続でできる脊柱管というトンネルの中に存在しており、上端は環椎と後頭骨の高さで大後頭孔で延髄から始まり、下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。

その長さは約40㎝、直径約1㎝前後ありほぼ小指大の大きさです。

脊髄円錐の下端からは終糸と呼ばれる細い糸状の構造物が尾骨の背面まで伸びています。

終糸は脊髄を固定している組織の一つであり、脊髄に比べて伸長性の富んだ構造をしています。

終糸が伸長されたときは、ゴムと同じような特性で元に戻ろうとしますが、脊髄が伸長された際はある地点から物理的破綻をきたしてしまいます。

出典:脳・神経系│からだのしくみを調べる – 医療総合QLife

脊髄は脊髄に出入りする脊髄神経に対応して頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄に区分されています。

脊髄は、上から頸髄(C)、胸髄(T)、腰髄(L)、仙髄(S)、尾髄(Co)の5部31節に分けられます。

- 頸神経(C1〜C8)

- 胸神経(T1〜T12)

- 腰神経(L1〜L5)

- 仙骨神経(S1〜S5)

- 尾骨神経(Co1)

脊髄神経のそれぞれの番号の神経は、それに対応する番号の脊椎の番号から出るため、頸神経や胸神経などの上位の神経走行は真横に走ります。

しかし、脊髄の下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わるため、それ以下の腰神経や仙骨神経は脊柱管の中で馬の尾のように長く伸び、対応する番号の脊椎から出ます。

そのため下位の神経走行は下方に向かっています。

この部分は馬の尾に似ていることから馬尾(馬尾神経)と呼ばれています。

終糸と馬尾は間違いやすいので、この違いを理解しておきましょう。

胎生3ヶ月時点では脊髄と脊柱管の長さが同じであり、各脊髄神経は水平に走り椎間孔を出ます。

しかし、成長が進むにつれ脊髄より骨(脊柱管)の方が急速に成長するため、脊髄神経と椎間孔の位置がズレ、脊髄神経の出る位置は下方になってしまいます。

これを「脊髄の位置の相対的な上昇」といいます。

麻酔薬の注入や脳脊髄液の採取のために腰椎穿刺する場合は、脊髄損傷を避けるため第3〜4腰椎の間で行います。

脊髄の下端は脊髄円錐(第1,2腰椎レベル)であり、それ以下であれば終糸や馬尾は走行していますが、針で脊髄を傷つける心配はありません。

臨床場面では左右腸骨稜の最高点を結んだ線(ヤコビー線)が第4腰椎に相当することから、これを目安に第3/4腰椎の間、もしくは第4/5腰椎の間に腰椎穿刺を行います。

脊髄の太さは一定ではなく、体肢の発達のため上肢や下肢の支配神経が出入りするところは、神経繊維が密集しているため太くなっており、それぞれ頸膨大部・腰膨大部と呼ばれます。

この膨大部から出発する神経は蜘蛛の巣状に絡んでおり、「叢」を形成します。

頸膨大部は、頸神経叢(C1〜C4)と腕神経叢(C4〜T1)をつくり、腰膨大部は腰神経叢(T12〜L4)と仙骨神経叢(L4〜S5)を作っています。

なお、胸神経の領域では神経叢をつくらず、肋間神経として分布しています。

脊髄の横断面

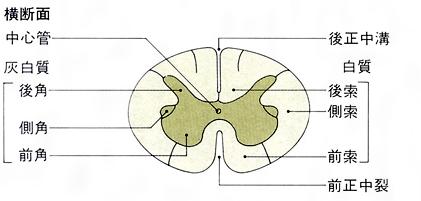

脊髄の横断面は中心に中心菅があり、その内腔は脳脊髄液が満たしています。

表層部の白質と、深部の蝶が羽をひろげたような形(H字型)をした灰白質からなります。

出典:筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因はヘルペスである2020.2.4更新 | 医学博士 Dr.松本のブログ

灰白質には神経細胞が集まり、前方への突出部を前角、後方への突出部を後角といい、胸髄では前角と後角の中間部が側方に突き出している部分を側角といいます。

前角では運動神経、後角には感覚を中継する神経細胞、中間部には自律神経細胞が集まっています。

これを立体的にみると、それぞれ柱状になっており前柱・側柱・後柱と呼びます。

脊髄は前正中裂と後正中裂によって左右に分かれており、左右はされに前外側溝、後外側溝により白質は前索、側索、後索の3索に分かれています。

脊髄後索はさらに内側部分が薄束、その外側が楔状束に分かれます。

後根から入った感覚神経線維は、脊髄後索を上行しますが脊髄にも体部位局在性があり、このふたつの部位のうち、薄束が下肢からの情報を運ぶ神経線維の集まり、楔状束が上肢からの情報を運ぶ神経線維の集まりになります。

そのため楔状束は、下部の脊髄には見られず、およそ第6胸髄の高さから始まります。

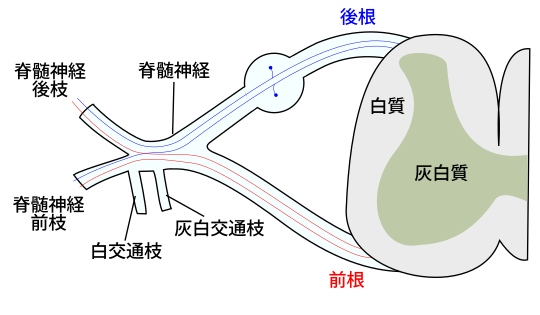

脊髄神経は後外側から入る後根と前外側から出る前根があり、入出力に関して、感覚性(求心性)線維は後根から入り、運動性(遠心性)線維は前根から出ます。

これの後根から神経情報が入り、前根から神経情報が出る一連をベル・マジャンディーの法則といいます。

前根と後根はすぐに合流して、椎間孔から脊椎間の外に出ます。

一方、後根には、感覚神経の細胞が集まる脊髄神経節という塊を形成します。

脊柱管を出た脊髄神経は、再び前枝と後枝の2つに分かれます。

そこから、頸部と体幹の前部と外側部および四肢の筋、関節や皮膚に向かう筋枝、関節枝や皮枝を出します。

なお、前枝は体幹の側面・前面および体幹の皮膚や筋に分布し、後枝は体幹後面の皮膚と脊柱起立筋を支配します。

出典:前根と後根からなる神経の構造 著者:TristanbとMysid(Hatsukari715による翻訳)CC 表示-継承 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinal_nerve-ja.svg

脊髄の働き

脊髄の機能は様々ですが、ここでは①上行性・下行性伝導路 ②脊髄反射 ③自律神経について解説します。

上行性・下行性伝導路

脊髄は脳からの指令を抹消に伝える役割があり、

①中枢の興奮を抹消の筋に伝える下行性伝導路(遠心性伝導路)と

②抹消の受容器からの刺激を中枢に伝えるもので、皮膚感覚・深部感覚・嗅覚・視覚・聴覚・味覚などの上行性伝導路(遠心性伝導路)

の2つがあります。

遠心性活動電位は2本の神経(第1次、第2次)を経由して大脳皮質から骨格筋に下行します。

第1次運動神経細胞体は大脳皮質前頭葉の中心前回にあります。

脳内を下行する際に内包を通過し、脊髄の前角で第2次運動神経細胞体にシナプスを形成し、前根から脊髄を出て、骨格筋を支配します。

下行性伝導路は錐体路・錐体外路の2つがあります。

- 錐体路

-

骨格筋の随意運動を支配する伝導路で皮質核路と皮質脊髄路の2つがある。

皮質核路(皮質延髄路):眼球運動、咀嚼運動、表情運動、嚥下運動に関与する伝導路

皮質脊髄路:皮質核路以外の全身の骨格筋運動に関与する伝導路 - 錐体外路

-

骨格筋の運動や筋緊張、筋群の協調運動など反射的・不随意的に支配する伝導路

>>上肢・下肢・体幹・顔面神経の走行経路の解説はこちらから↓

求心性活動電位は、各受容器から3本の神経(第1次、第2次、第3次)を経由して大脳皮質に上行します。

第1次感覚神経細胞体は後根の脊髄神経節にあり、第2次感覚神経線維が左右の正中線を交叉して対側の脳へ上行する。

視床で第3次感覚神経線維にシナプスを形成し、感覚神経線維は内包を通過してから、大脳皮質頭頂葉の中心後回に投射します。

脊髄視床路:皮膚の温度感覚・痛覚、触覚の一部を視床に伝える伝導路

後索路:深部感覚、触覚の一部を延髄に伝える伝導路

脊髄小脳路:運動や姿勢維持などの調整に関与する伝導路

>>体性感覚(皮膚感覚・深部感覚)の伝導路の解説はこちらから↓

脊髄反射

一方で、抹消からの感覚情報が脳へ上行することなく脊髄分節レベルで運動神経に変化される脊髄反射があります。

例にあげると、熱いものに触れたときに咄嗟に手を引いたり、転んだ時に瞬間的に手が出るなどの行動です。

これは生命の安全を守るために備わっている緊急避難的・防御的な運動であり、脳まで情報を送らず脊髄内の神経回路を介して運動を引き起こします。

脊髄反射は表在反射(1〜3)や深部腱反射(4〜6)の反射がみられます。

- 腹壁皮膚反射:腹壁の皮膚を擦ると腹直筋が収縮する。

- 精巣挙筋反射:大腿部の上内側をこすると、刺激された側の精巣挙筋が収縮して精巣が挙上する。

- 足底反射:足底を擦ると足の指がすべて足底屈曲する。

- 膝蓋腱反射:膝蓋腱の上を軽く叩くと大腿四頭筋が収縮し、時には同時に足底屈曲がおこる。

- アキレス腱反射:アキレス腱の上を叩くと腓腹筋が収縮し、ときには同時に足底屈曲が起こる。

- 上腕二頭筋腱および上腕三頭筋腱反射:上腕二頭筋腱を肘窩で叩くと前腕が屈曲し、上腕三頭筋腱を肘頭付近で叩くと前腕が伸展する。

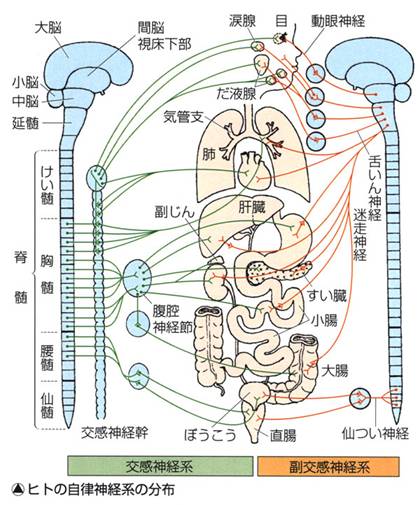

自律神経

交感神経と副交感神経の節前線維の細胞体は中枢神経内にあります。

交感神経節前線維の細胞体は胸腰髄(T1〜T12、L1〜L2)

副交感神経節前線維の細胞体は中脳、橋、延髄、仙髄(S2〜S3)にあります。

交感神経節前線維は脊髄の外側から出て、交感神経幹という神経の束に入ります。

この束は交感神経の神経節が並んでいます。

ここから交感神経節後線維となり各臓器など全身に分布し情報を伝えています。

副交感神経は神経幹を持ちません。

脳幹・脊髄から出た副交感神経節前線維は心臓や直腸など副交感神経支配の効果器の直前、もしくは効果器内で副交感神経節後線維になります。

出典:B 自律神経による調節

類似問題

57P55 脊髄について正しいのはどれか。

1.体性感覚神経の一次ニューロンの細胞体は後根神経節に存在する。

2.白質はその大部分を神経細胞の細胞体が占める。

3.運動神経細胞は後角にある。

4.深部感覚は前索を上行する。

5.温痛覚は後索を上行する。

解答と解説

解答1

1.○

求心性活動電位は、各受容器から3本の神経(第1次、第2次、第3次)を経由して大脳皮質に上行します。

第1次感覚神経細胞体は後根の脊髄神経節にあり、第2次感覚神経線維が左右の正中線を交叉して対側の脳へ上行する。

視床で第3次感覚神経線維にシナプスを形成し、感覚神経線維は内包を通過してから、大脳皮質頭頂葉の中心後回に投射します。

2.×

大部分を神経細胞の細胞体が占めるのは、白質ではなく灰白質になります。

灰白質は神経細胞体が多く肉眼的に観察したときに、白質よりも色が濃く灰色ががって見えます。

白質はこの神経細胞体から伸びた神経線維が束になっています。

3.×

灰白質は、前方への突出部を前角、後方への突出部を後角といい、胸髄では前角と後角の中間部が側方に突き出している部分を側角といいます。

前角では運動神経、後角には感覚を中継する神経細胞、中間部には自律神経細胞が集まっています。

入出力に関して、感覚性(求心性)線維は後根から入り、運動性(遠心性)線維は前根から出ます。

4.×

脊髄は前正中裂と後正中裂によって左右に分かれており、左右はされに前外側溝、後外側溝により白質は前索、側索、後索の3索に分かれています。

脊髄後索はさらに内側部分が薄束、その外側が楔状束に分かれます。

後根から入った感覚神経線維は、脊髄後索を上行しますが脊髄にも体部位局在性があり、このふたつの部位のうち、薄束が下肢からの情報を運ぶ神経線維の集まり、楔状束が上肢からの情報を運ぶ神経線維の集まりになります。

5.×

温痛感の伝導路は外側脊髄視床路になります。

の経路

(1)抹消性突起が受容器から感覚情報を受ける

(2)脊髄後根から脊髄後角に入り二次ニューロンに変わる

(3)白交連を通って交叉し、反対側の側索を上行して視床(VPL核)へ

(4)三次ニューロンに変わり体性感覚野の体部位局在に伝達

>>前索・側索・後索を通る上行性伝導路の解説はこちら↓

56A54 健常成人において脊椎に対する脊髄最下端の位置はどれか。

1.第9〜第10胸椎

2.第11〜第12胸椎

3.第1〜第2腰椎

4.第3〜第4腰椎

5.第5腰椎〜第1仙椎

解答と解説

解答3

1.×

2.×

3.○

脊髄は脊椎の椎孔という穴の連続でできる脊柱管というトンネルの中に存在しており、上端は環椎と後頭骨の高さで大後頭孔で延髄から始まり、下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。

麻酔薬の注入や脳脊髄液の採取のために腰椎穿刺する場合は、脊髄損傷を避けるため第3〜4腰椎の間で行います。

これは脊髄の下端は脊髄円錐(第1,2腰椎レベル)であり、それ以下であれば終糸や馬尾は走行していますが、針で脊髄を傷つける心配がないためです。

臨床場面では左右腸骨稜の最高点を結んだ線(ヤコビー線)が第4腰椎に相当することから、これを目安に第3/4腰椎の間、もしくは第4/5腰椎の間に腰椎穿刺を行います。

4.×

5.×

51A53 脊髄について正しいのはどれか。

- 下端は第5腰椎まである。

- 後根は脊髄神経節をつくる。

- 終糸は尾骨前面に付着する。

- 中心菅の周囲に白質が存在する。

- 脊髄円錐は脳と脊髄の移行部である。

解答と解説

解答2

1.×

脊髄は脊椎の椎孔という穴の連続でできる脊柱管というトンネルの中に存在しています。

上端は環椎と後頭骨の高さで大後頭孔で延髄から始まり、下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。

脊髄円錐の下端からは終糸と呼ばれる細い糸状の構造物が尾骨の背面まで伸びています。

2.○

脊髄神経は後外側から入る後根と前外側から出る前根があり、入出力に関して、感覚性(求心性)線維は後根から入り、運動性(遠心性)線維は前根から出ます。

前根と後根はすぐに合流して、椎間孔から脊椎間の外に出ます。

一方、後根には感覚神経の細胞が集まる脊髄神経節という塊を形成します。

抹消で受容した感覚情報はこの脊髄神経節を経由して中枢神経へと伝達されます。

3.×

脊髄円錐の下端からは終糸と呼ばれる細い糸状の構造物が尾骨の背面まで伸びています。

終糸は脊髄を固定している組織の一つであり、脊髄に比べて伸長性の富んだ構造をしています。

終糸が伸長されたときは、ゴムと同じような特性で元に戻ろうとしますが、脊髄が伸長された際はある地点から物理的破綻をきたしてしまいます。

4.×

脊髄の横断面は中心に中心菅があり、その周囲には深部の蝶が羽をひろげたような形(H字型)をした灰白質が存在します。

5.×

脳と脊髄の移行部を指すものではなく、脊髄円錐とは脊髄の下端の円錐状になっている部分をさします。

38-11 脊髄について正しいのはどれか。

- 脊髄には3つの膨大部がある。

- 下端は、第3,4腰椎レベルにある。

- 後角は運動神経細胞が密集している。

- 白質は前索と後索の2つの索に区分される。

- 灰白質は横断面でH形の灰白柱をつくる。

解答と解説

解答5

- × 脊髄には頸膨大部・腰膨大部の2つの膨大部があります。

- × 脊髄下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。

- × 前角は運動神経細胞が密集しています。

- × 白質は前索・中索・後索の3つの索に区分されます。

- ○ 灰白質は横断面でH字型をして前角・側角・後角があります。

36-12 脊髄について誤っているのはどれか。

- 頸膨大の最大部は第6頸髄節に位置する。

- 下端は第3〜4腰椎に位置する。

- 前根と後根は合流して椎間孔を通る。

- 横断面での灰白質はH字状である。

- 反射中枢がある。

解答と解説

解答2

- ○ 頸膨大部は第5/6頸椎部で最大径、腰膨大は第12胸椎で最大径になります。

- × 下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐になります。

- ○ 前根と後根はすぐに合流して、椎間孔から脊柱管の外に出ます。

- ○ 横断面での灰白質は蝶が羽を広げたようなH字状になっています。

- ○ 脊髄反射があり、皮膚や腱に作用しています。

30-5 脊髄について誤っているのはどれか。

- 中心菅は灰白質にある。

- 側索は白質にある。

- 前角は灰白質にある。

- 膨大部は胸髄にある。

- クモ膜に覆われている。

解答と解説

解答4

- ○ 中心菅は脊髄横断面の中心にあり、深部の灰白質にあります。

- ○ 白質は前索・中索・後索の3つの索に区分されます。

- ○ 灰白質は前角・側角・後角に3つに区分されます。

- × 膨大部は頸膨大部・腰膨大部があり胸髄は含みません。

- ○ 脳・脊髄は硬膜・クモ膜・軟膜の3枚の膜に覆われています。

30-6 脊髄と脊椎について誤っているのはどれか。

- 脊髄と延髄との境界部は環椎上縁の高さにある。

- 頸髄から出る脊髄神経は7対である。

- 第12胸神経は第12胸椎と第1腰椎との間の椎間孔から出る。

- 脊髄円錐は第1腰椎の高さにある。

- 頸髄と比較して仙髄から出る根は脊柱菅内を通る距離が長い。

解答と解説

解答2

- ○

脊髄の上端は環椎と後頭骨の高さで大後頭孔で延髄から始まり、下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。 - ×

第1頸神経が後頭骨と第1頸椎の間から、第8頸神経が第7頸椎と第1胸椎の間から出ており頸髄から出る脊髄神経は8対になりなす。 - ○

胸神経以降は、対応して椎間孔からでるため第12胸神経は第12胸椎の椎間孔から出ます。 - ○

脊髄下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。 - ○

脊髄神経のそれぞれの番号の神経は、それに対応する番号の脊椎の番号から出るため、頸神経や胸神経などの上位の神経走行は真横に走ります。

脊髄下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わるため、それ以下の腰神経や仙骨神経は脊柱管の中で馬の尾のように長く伸び、対応する番号の脊椎から出ます。

そのため下位の神経走行は下方に向かって長く伸びています。

脊髄は、上から頸髄(C)、胸髄(T)、腰髄(L)、仙髄(S)、尾髄(Co)の5部31節に分けられます。

- 頸神経(C1〜C8)

- 胸神経(T1〜T12)

- 腰神経(L1〜L5)

- 仙骨神経(S1〜S5)

- 尾骨神経(Co1)

29-6 脊髄について誤っているのはどれか。

- 2つの膨大部がある。

- 下端は第1,2腰椎のレベルにある。

- 白質は灰白質より神経細胞体が多い。

- 運動神経細胞は前角にある。

- 交感神経は胸髄と腰髄から出る。

解答と解説

解答3

- ○

脊髄には頸膨大部・腰膨大部の2つの膨大部があります。 - ○

脊髄下端は第1,2腰椎の高さで脊髄円錐となって終わります。 - ×

灰白質は神経細胞体が多く肉眼的に観察したときに、白質よりも色が濃く灰色ががって見えます。

白質はこの神経細胞体から伸びた神経線維が束になっています。 - ○

前角では運動神経、後角には感覚を中継する神経細胞があります。 - ○

交感神経節前線維の細胞体は胸腰髄(T1〜T12、L1〜L2)から出ます。

29P23 脊髄に中枢をもたないのはどれか。

- 伸張反射

- 屈曲反射

- 交差性伸展反射

- 陽性支持反応

- 立ち直り反射

解答と解説

解答5

1.○

伸長反射とは、筋が受動的に引き伸ばされると、その引き伸ばされた筋が収縮する反射です。

人体の中で唯一の単シナプス反射です。

伸張反射の中枢は脊髄であり、膝蓋腱反射はL4支配・上腕二頭筋反射はC5/6支配というように、脊髄の特定の髄節レベルにあります。

伸張反射と深部腱反射は、本質的に同じプロセスを指していますが、解剖生理学と臨床医学の分野により呼び方に違いがあると思います。国家試験では、このような用語に混乱しないようにしましょう。

2.○

屈曲反射とは、突然の痛覚や温度刺激に対する人体の防御機構であり、刺激を受けた腕や足を瞬時に引っ込める反応のことをいいます。

屈曲反射の中枢は脊髄です。

3.○

例えば、足で画鋲を踏んだ際には、侵害刺激が加わった足は屈曲反射が起こります。

交差性伸展反射とは、屈曲反射が起こった時に、反対側の下肢は体を支えるために伸展することをいいます。

交差性伸展反射の中枢は脊髄です。

4.○

陽性支持反応とは、新生児の足底を床につけると下肢・体幹が伸展して起立する反応をいいます。

陽性支持反応の中枢は脊髄です。

5.×

立ち直り反射は、姿勢が崩れたときに正常の位置に姿勢を戻そうとする反射です。

反射中枢は中脳です。

25P64 椎骨について誤っているのはどれか。

- 仙椎と尾椎は成人に至ると癒合して仙骨と尾骨になる

- 胸椎には乳頭突起がある

- 横突起と棘突起には多数の浅•深背筋が付着している

- 椎孔は全脊椎を通じて一管を成す

- 椎間孔は脊髄から出る脊髄神経の通路となる

解答と解説

解答2

1.○

椎骨は、頭側から7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、5個の仙椎、3〜6個の尾椎からなっています。

仙椎と尾椎は、成人になると複数の椎骨が癒合して仙骨1個・尾骨1個となります。

2.×

乳頭突起は腰椎のみにみられる小隆起のことです。

3.○

浅背筋は僧帽筋や広背筋があり、深背筋には多裂筋や半棘筋などがあります。

横突起と棘突起には姿勢と体幹の運動に関わる多数の浅•深背筋が付着しています。

4.○

椎骨にある椎孔が脊柱全体を通じて、一管の脊柱管をつくり、そこに脊髄が存在しています。

5.○

脊髄からから出る脊髄神経は左右の椎間孔から出ます。

コメント